DISC REVIEW A LONG VVACATION / 大滝詠一

「A LONG VACATION」とあーたくし

■

大滝詠一さんについて何か言葉にするのはとても怖い。というのは、まず大滝さん自身によるたくさんの言葉が残されていること。「分母分子論」や「普動説」を始めとする寄稿、聴いている間に読み終わらないほど長いセルフライナーノート、インタビューや膨大なラジオでのお喋り。そして、これまでにあまりにもたくさんの方が、それぞれの大滝論を闘わせてきたこと。なにより、大滝さんの音楽そのものが批評的でもある。

大滝さん語録に「十を知り一を語れ」がある。膨大な大滝さんにまつわる資料に殆ど触れたことがない私は、私の体験した大滝詠一とアルバム「A LONG VACATION」について書くことしかできない。

■

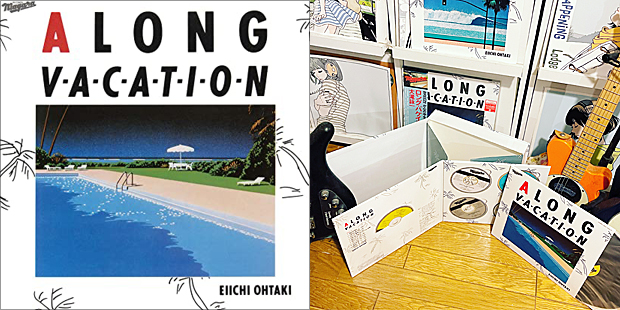

大滝詠一という名前をいつ知ったかは記憶にない。しかしその名前は「A LONG VACATION」のプールサイドのジャケットと、リゾートポップスのイメージと共にあった。

意識して音楽を聴く年齢になって、いわゆる「はっぴいえんど史観」にとらわれていた私は、はっぴいえんどのベストアルバム「CITY」を聴いてピンとこなかった。いま思えば選曲のお行儀がよすぎた。なにより、餅を食べながら歌うようなはっぴいえんどの「大滝詠一」と、それまでなんとなく脳内にいたリゾートポップスの「大滝詠一」が結びつかなかったのだ。

「風街ろまん」を聴いたのは20歳の頃。初めてはっぴいえんどが「ピンときた」。そして満を持して「A LONG VACATION」を聴いた。良質なポップアルバムだとは思ったけれど、すぐに特別な一枚にはならなかった。そして餅を食べる大滝さんと、薄く切ったオレンジをアイスティーに浮かべる大滝さんとの距離は縮まらなかった。

■

ほかのソロアルバムを聴いたのは、CD選書としてリリースされた1995年から1996年、私が23歳から24歳の頃だ。まず夢中になったのは「NIAGARA MOON」。先に細野晴臣さんの音楽にのめり込んでいた私にとって、「NIAGARA MOON」は「リズムの冒険をしてますよ」と宣言しているわかりやすいアルバムだった。

Bellwood→COLUMBIA時代を第一期、「A LONG VACATION」に始まるCBS / SONY→Sony Music Labels時代を第二期とくっきり分ける認識が広くなされていると思う。僕もしばらくはそう思っていた。マニアックな実験作を量産していた大滝さんは、「A LONG VACATION」でポップに激変したと。でも何度も聴いていくうちに、「A LONG VACATION」はCOLUMBIA時代の音楽性を突き詰めた、非常にアヴァンギャルドなアルバムであることに気づいた。

■

そもそもメロディアスな楽曲は、Bellwood→COLUMBIA時代の「12月の雨の日」、「乱れ髪」、「ナイアガラ・ムーン」、「Blue Valentine's Day」、「夢で逢えたら」と連綿と続いてきたものだ。「A LONG VACATION」の歌唱法も、「Blue Valentine's Day」や「真夏の昼の夢」、シリア・ポールとのデュエット「The Very Trought Of You」で既に萠芽が見られる。

アメリカン・オールディーズの見本市的なアルバムの構成も、「NIAGARA CALENDAR」でもう提示されている。かたやJulie Londonのアルバム「Calendar Girl」を模倣したと思われるカレンダーをなぞったコンセプト、かたやチューニングに始まりアンコールがあるコンサートをなぞったコンセプトで見えにくくなっているものの、「NIAGARA CALENDAR」と「A LONG VACATION」は双子みたいなアルバムだ(「EACH TIME」はイギリスの香りがする)。

■

一聴してわかりやすい「A LONG VACATION」は、リゾートポップスの顔をしていながら、一筋縄ではいかない曲が並ぶ。その深みを鑑賞するには経験と知識とセンスを要する。という意味で、「NIAGARA MOON」などと比べてよっぽどわかりにくいアルバムだ。

前作までと大きく違うのは、松本隆さんによるウェットな歌詞だろう。よく知られているエピソードがある。大滝さんが、既に作詞家としてヒットメーカーになっていた旧友の松本さんを訪ねて、「売れたい」と訴えたこと。松本さんは一度は作詞を快諾したものの、妹さんの看病と死を経て「書けない」と告白したところ、大滝さんが「このプロジェクトは松本隆の詞ありきだから、書けるようになるまで、いつまでも延ばすから」と応えたこと。このアルバムに別れの歌が多いのは、恋愛に見立てて妹さんとの別離を言葉にしたのではないかと言われている。

■

1曲目に収録された代表曲「君は天然色」は、そんな松本さんの寂寥感と大滝さんの美しいメロディ、リズムの冒険が奇跡的なレベルで融合している。

よく、「A LONG VACATION」の譜割りは、「雨のウェンズデイ」の「壊れかけたワーゲンの」というフレーズを、「こわれ・かけた・わげんの」と歌うことを例に挙げて、はっぴいえんど時代の松本-大瀧曲と変わらない、「とても・すばやくと・びおりるので」のように、意味を無視していると言われがちだ。でも「君は天然色」をよく聴くと、Aメロ「くちびるつんと尖らせて」の部分、すべて譜割りが違うことに気がつくだろう。伸ばすところ伸ばさないところ、切るところ切らないところ、松本さんの言葉を最大限に活かすように注意深く歌われている。「渚を滑るディンギーで 手を振る君の小指から 流れ出す虹の幻で 空を染めてくれ」、という一節は、松本さんの作詞家人生でも特筆すべき奇跡のフレーズだと思う。

■

リズムもサウンドも相当におかしい。例えば「別れの気配を...」の部分、オケは3連符なのにボーカルは4分音符になっている。使われるコードはシンプルながら、転調に転調を重ねて、それに言葉の描く風景が寄り添っている。「A LONG VACATION」は、大瀧さんが松本さんに永井博さんのイラストを見せて、松本さんが大瀧さんにJ.D. Southerを聴かせて、大瀧さんが作り上げた音を聴いて松本さんが言葉を紡ぎ、その言葉を今度は大滝さんがどう歌い上げるか、という勝負が行われているのだ(余談ながらプロデューサー・ソングライターとしては「大瀧詠一」、シンガーとしては「大滝詠一」と名前を使い分けている。ほかにも無数の変名がある)。

このエピソードにはさらに続きがあって、大瀧さんがそもそも作った曲は、サビが全音上に転調していたという。それを、「音域的に出ないわけじゃないのだけど、歌詞を乗せたときにあまりに違和感があった」ために、ハーモナイザーでサビだけオケを全音下げているのだ。転調で言葉の風景を描くやりとりの一環が伺える。

■

...このペースで全曲書いていたら、長すぎて誰にも読まれないことにうすうす気づいている。要約しよう。

1年にアルバム4枚リリースする契約になっていたCOLUMBIA時代の実験の数々を、こんどは大変な時間をかけて集大成した大瀧さんのトラック。妹さんを亡くすという特別な精神状態の中で書かれた松本さんのリリック。その世界観をあますことなく伝えるべく丁寧に丁寧に歌いこまれた大滝さんのボーカル。というやり取りが、何か魔法を起こしてしまったのがこのアルバムだ。

■

大滝さんはこのアルバムがリリースされる前に、細野さんの家を訪ねて「今年は俺の年になる」と宣言したそうだ。大滝さんはなぜかそのことを覚えていない。そればかりか、松本さんの家を訪ねて「売れたい」と作詞を依頼したことも覚えていないそうだ。なにか夢と現の間で偶然生まれてしまった音楽、だと思う。

大滝さん自身も、夢と現の間を行き来する不思議な存在だった。「A LONG VACATION」のあと、佐野元春さん、杉真理さんとの「NIAGARA TRIANGLE Vol.2」を経て、1984年に「EACH TIME」をリリース。それから急逝する2013年まで、ドラマのタイアップによる鬼っ子的なヒットといくつかの楽曲提供、プロデュース、ラジオ出演以外は、大きな露出がなかった。ライブは、1985年のイベント「ALL TOGETHER NOW」にはっぴいえんどとして出演して、4曲演奏したのが最後だった。水道橋博士による、自宅にNASAみたいに巨大なパラボラアンテナがあった、日本中の放送局のラジオやテレビを録画するべく無数のデッキが稼働していた、という目撃談も話題になった。

■

私の話にもどそう。1995年-1996年に大滝さんの音楽世界にはまった23歳、24歳の頃。私は誰でも知ってる大手コンピューターメーカーのコンテンツ制作部門に勤務していたのだが、部署にいる四十数名の社員の誰一人として大滝詠一さんを知らなかった。中心にいたのは「A LONG VACATION」が爆発的ヒットをした頃に思春期だったはずのバブル世代だったのに、である。仮にも文化を発信するはずのコンテンツ制作部門において、あまりの無知さに私は憤った。

同い年の同僚に「A LONG VACATION」を聴かせたら、「君は天然色」の途中でヘッドフォンを取り、「こういうのはちょっと」と嘲笑った。彼にとって「君は天然色」は「どういうの」に聴こえたのだろうか。この疑問に、つい最近rljp.さんのコラム「1981年ぐらいのオールディーズでシティ・ポップな気分のようなものについて」がヒントをくださった。それを受けたsosaidkayさんのTwitterでの連投も刺激になった。

■ つまり、1970年代後半から、いわゆる不良、当時の言葉で言うならばツッパリの間で、オールディーズのブームが続いていたということ。「A LONG VACATION」が大ヒットしたのは、AORを聴く「なんとなくクリスタル」な風潮と、ツッパリのオールディーズ志向を、「font COLOR="#998c00">最大公約数的かつ絶妙なバランスですくい上げ、マイルドに欲望を満たすようなサムシングが偶然にも含まれていたからではないか」と。そういえば、当時暴走族が爆音でロンバケを流してたという証言を何かの本で読んだことがある。

私が所属したコンテンツ制作部門は、メーカーの急ごしらえで、社内のアニメオタクSE(彼らは「先輩スキスキだけどつれないの」みたいな音楽を聴いていた)と、色欲にまみれた体育会系営業(彼らは小室哲哉を聴いていれば音楽通と言われるくらいに文化的にプアだった)が混ざり合わないまま共存していた。文化系ミュージックフリークも、ヤンキーもいなかったのである。部署は3年で消滅した。

■ このテキストが公開される2021年3月21日に、大滝詠一さんの楽曲がサブスクリプションで解禁される。シティポップブームの中、海外ではウケないだろう。理由のひとつは前述の通り、海外で流行っているシティポップと比べてコードがシンプルであり、そのコードである必然性が言葉と分かち難いこと。もうひとつは単純に、ダンスミュージックでないこと(音頭はダンスミュージックではあるものの、大滝さんの音頭はギミックが多すぎて踊りにくいそうだ)。

岸野雄一さんが興味深い指摘をした。「(前略)友人のレコ屋で、欧米及びアジア圏から日本にレコードを掘りに来た人にオススメを出すと、視聴時に大滝作品はスキップされる。理由を聞くと『こういうのは自分の国にもあるから』と。ホントかよ?と思うが、どうやら聞くのに解説が必要なようだ。(中略)広範囲の音楽史から俯瞰してピンポイントを絞る、高性能のGPSを持っていないと、大滝氏の音楽的な挑戦や意義、達成は理解できないところがあるのだろう。欧米での受容について、ロックンロールの誕生からノベルティ・ソングまでを同時代として体験しているリスナーでないと読み解けない部分があるかもしれず、その人たちの余命はいくばもない(後略)」。

■ これに対して私は「極めて重要な指摘だ。大滝詠一さんの音楽はジブリ映画と同じく、まったく理解されないままなぜか売れるコンテンツだ。鑑賞するには実は知識とセンスが要求される。逆に、理解しようとしないで軽薄なものとしてスルーする層も多い」と反応した。

すると岸野さんは「理解されないままなぜか売れるコンテンツ、とご指摘の通り、エンタメだけでなく、思想信条に関わらず支持される政治家など、いま現在世界を覆っている社会的ポピュリズムの力学を解読するのに、分母分子論は先行する思想として有効であるので、いち音楽家を世界に紹介という規模の話ではないのです」と続けた。人類の未来の話にまで広がっちゃった。

■ 「A LONG VACATION」

そう簡単にわかられてたまるか、と思う。

どんとせいなっしんぐはーどだんだんだん。

どんとせいなんだかんだだんだんだん。

あらあらかしこ。

|