THE BEACH BOYS

1965-1966

ロック音楽は、初めて大西洋を越えて欧米の若者が関心を共有できるテーマだった。何か新しいことが始まろうとしている混沌とスピード感。アイドルバンドとして人気の頂点にいたBeach Boysは、デビューからわずか2年半の間に8枚ものアルバムをリリースしていた。しかし彼らの立ち位置にも急速に危機が訪れる。アメリカのヒットチャートがイギリス人に占領されてしまったのだ。

デビュー2年目も暮れる頃、疲れ果てたBrianは飛行機の中で精神錯乱を起こし、ライブツアーから離脱した。彼はくだらないショーより創造のレースに参加したかった。かくしてライブにはBrian抜きのBeach Boysが出演し、レコードはBrianとスタジオミュージシャンが制作するという分業体制が出来上がった。スタジオにこもったBrianは、以前にも増して偏執狂的なレコーディングを敢行。スピーカーのセッティングに左右されない完璧なバランスを追求するために、敢えてモノラルミックスにこだわって、独特の音像を獲得した。混沌とした音のかたまりは次第に洗練され、いまなお録音芸術の頂点とも言われる「Pet Sounds」に昇華した。

限り無くスピリチュアルな「Pet Sounds」を受け止めたのは、陽気なアメリカのヒットチャートではなく、Brianが恐れたイギリスのミュージシャン達だった。John LennonとPaul McCartneyとKeith Moonは、Bruce Johnstonが滞在するホテルに押し掛けて、一晩中「Pet Sounds」を聴いた。Mick Jaggerは海賊放送に出演してBeach Boysを讃えた。しかし、「Pet Sounds」を超えるアルバム「SMiLE」の制作にかかったBrianは、無限に拡散するイメージを押さえきれなくなり、妄想の世界へと消えていった。

Do You Wanna Dance 1965年2月

アルバム「TODAY!」の先行シングル。

TODAY!

1965年3月

1965年3月

ライブツアーから離脱してスタジオにこもったBrianが、プラモデルに熱中する少年のようにして作り上げたのがこのアルバム。とされているものの、「Today」の代表曲は1964年の後半にシングルとして既に発表済み、Braianが精神錯乱に陥ったのが1964年12月23日だから計算が合わない。識者の見解を待つ。

「Pet Sounds」に次ぐ名盤と言われるこのアルバム、実は僕はあんまり聴かない。ステレオを聴きなれた耳にはモノラルミックスの質感が合わないのだ。モノラルならではの叩きつけるような音圧は確かに迫力があるけれど、緻密な演奏のニュアンスがマスクされてしまう。本人の意図はともかく、このアルバムをステレオで聴きたい。

楽曲は文句なく素晴らしい。A面はアイデアに溢れたポップソング集。美メロに斬新なリズムアレンジを施した「When I Grow Up」を中心に、コーラスの掛け合いが楽しい「Good To My Baby」や、予想外の転調が新しい「Dance Dance Dance」といった名曲がずらり並ぶ。ただ「ハイサイおじさん」に似てる「Help Me Ronda」だけはスカスカしてて試行錯誤中の様子、次のアルバムで録り直すことになる。

バラードサイドと言われているB面は、A面に勝る名曲揃い。爽快な「Please Let Me Wonder」と「She Knows Me Too Well」をアクセントに、緩急バラエティ豊かな名曲達が完璧な曲順で互いを引き立てる。「Kiss Me Baby」のコーラスなんて、どうやって思いつくんだが。「In The Back Of My Mind」は、Dennisのハスキーなボーカルが初めてうまく生かされた例だ。

Help Me Rhonda 1965年2月

アルバム「TODAY!」の「Help Me Ronda」を微妙に改題して再録音。このバージョンはアルバム「SUMMER DAYS (and summer nights!!)」に収録される。全米No.1。

SUMMER DAYS (and summer nights!!)

1965年7月

1965年7月

ポップだけどどこか内省的だった「Today」とは打って変わって、再び夏向けの明るさを取り戻したアルバム。明るいとはいっても初期のアルバムみたいな体育会系の明るさではなく、「TODAY!」を通過した後の丸みを感じさせるキッチュな楽しさだ。

「TODAY!」路線を踏襲した「Let Him Run Wild」を中心に、力強くリメイクされた「Help Me Rhonda」(やっぱりハイサイおじさんに似てる)、ロッキンな「The Girl From New York City」、キャッチ−なノベルティソング「Amusement Parks U.S.A.」などなど楽しい曲がめじろ押し。もはやファンサービスと思われるあっけらかんとしたカリフォルニア賛歌「California Girls」にもシンフォニックなイントロがついているあたり、Brianの意地を感じさせる。

音は分厚いのにどこか軽くて、「Pet Sounds」以降と比べてインドア感が薄いのがこの時期の特徴。ペナペナのギターとAlの蛙声がポイント。ただ軽さがマイナスに作用すると、Beatlesのパロディ「Girl Don't Tell Me」みたいにどこか浮き足だって聴こえてしまう。アルバムの最後で急にダレるのも残念。インストの「Sumer Means New Love」、ピアノのR&B「I'm Bugged At My Ol' Man」、アカペラの「And Your Dreams Come True」、どれも単独で聴くと楽しいんだけど、箸休めが続いてそのまま終わっちゃう感じで締まりがない。

California Girls 1965年2月

アルバム「SUMMER DAYS (and summer nights!!)」からのシングルカット。

BEACH BOYS' PARTY!

1965年11月

1965年11月

タイトル通り、パーティを実況録音しただけのアルバム。契約枚数を消化して「Pet Sounds」を製作する時間を稼ぐための1枚だったと言われている。

バンドが演奏を始めても尽きないお喋りや、クラッカーの音、ドアの開閉音なんかがひっきりなしに聴こえてきて、リラックスした収録風景が目に浮かぶ。何本かのアコースティックギターとベースを中心に、コンガみたいなパーカッションが色を添えて、Beach Boysならではの楽しいコーラスでまとめあげている。シンプルなスタイルが彼らの意外な底力を浮き彫りにして、やがて「Sunflower」に結実するバンドとしての成長を予感させる演奏だ。お喋りしながらポロポロとつま弾くフレーズが妙にかっこよかったり。

いただけないのは、Bob DylanやJohn Lennonのシリアスな楽曲を、ノベルティソングと同じテンションで茶化すところだ。ロックのユーモアというよりもクラシックや歌謡曲の笑い、「題名のない音楽会」的な残念感が漂う。当時の彼らには、僕らが期待する「ロック魂」はなかったようだ。歌い始めて途中で止めちゃったりミスを連発したりと、パーティならではのルーズさが目立ち過ぎるのも残念。特にオリジナル曲はどれもやる気のない演奏で、いっそカバーアルバムにしちゃえばよかったんじゃないか。

The Little Girl I Once Knew 1965年11月

アルバム未収録のシングル。名曲。各種ベストアルバムにて。

Barbara Ann 1965年12月

アルバム「BEACH BOYS' PARTY!」からのシングルカット。エンディングをエディット。

BEACH BOYS' PARTY! UNCOVERED AND UNPLUGGED

2015年

2015年

「BEACH BOYS' PARTY!」アルバムと、そのセッションをCD2枚にまとめた編集盤。パーティー感を出すためのノイズのオーバーダビング前の音源が聴ける。

オフィシャルリリースのアルバムよりクオリティの高い演奏もおおく、パーティーというフォーマットにこだわらなければ、もっと質の高いアンプラグドアルバムが制作できたのでは、と思わされる。「Ruby Baby」や「 (I Can't Get No) Satisfaction」は何度もテイクを重ねて、収録に向けて試行錯誤していた様子が伺える。「Blowin' In The Wind」や「You've Lost That Lovin' Feeling」「Twist And Shout」「Ticket To Ride」といった選曲も興味深い。Beach Boysナンバーでは、「Don't Worry Baby」「California Girls」を取り上げている。

Caroline,No Brian Wilson 1966年3月

アルバム「Pet Sounds」の先行シングル。Brian Wilson名義。

Sloop John B. 1966年3月

アルバム「Pet Sounds」の先行シングル (ヒットしてしまったためやむなく「Pet Sounds」に収録)

Pet Sounds

1966年5月

1966年5月

ロック史上の奇跡、録音芸術の頂点とも言われる1枚。正直なところ、初めて聴いた時はピンとこなかった。もっと正直に言えば、今でもよくわかってないのかも知れない。このアルバムを手にしてから何年になるのか、いまだに聴くたびに新鮮な発見があるのだ。

豊かなハーモニーが弾けるソフトロックに夢中になっていた頃、「Pet Sounds」は僕にとって最高のソフトロックアルバムだった。優雅で奇妙なラウンジにほくそ笑んでいた頃、「Let's Go Away For Awhile」が耳にするっと入ってきた。社会に出て途方に暮れてた頃、このアルバムが理想から喪失に向って緩やかに流れるストーリーを持っていることに気づいた。そして音響派が気になっていた頃、やっぱり「Pet Sounds」の驚異的音像に心を震わせていた。

90年代に入った頃から、新しいジャンルを開拓するミュージシャン達が、こぞって「Pet Sounds」への愛情を告白している。「Pet Sounds」を楽しむ100通りの方法が100通りの新しい音楽を産み、その全てが「Pet Sounds」を目指していると言ってもいい。これから先もまた誰かが「Pet Sounds」の新しい楽しみ方を発見して、素敵な音楽を作るだろう。このアルバムの本当の魅力なんて、いつまでたってもわかりはしないのだ。

一聴して耳を奪うのは独特の浮遊感に包まれた楽曲の魅力。山下達郎の素晴らしいライナーノートによると、この感じは「ルートに向かうことを執拗に避け続けるベース・ライン」によるものらしい。そして注意深く鳴らされたパーカッションの響きと大らかな揺らぎ。セッションテープを聴くと、Brianが執拗に「グルーヴ」を求めている様子がわかる。ティンパニの弾けるリズムは、巨人がゆったりと踊りながら行進してるみたいだ。Brianがこのアルバムにオーケストラを導入したのは、音のパレットと圧倒的な音圧が欲しかったからだと思う。

不思議な楽曲と躍動的な演奏の上に、さらに全てを包み込むような美しいファルセットボーカルが加わる。この声を、苦悩するBrianの悲痛な心の叫びとして神聖化することもできるけれど、むしろ僕には悲しい歌も癒しの声に聞こえる。彼は、一人でコンソールボックスの前に座る時が一番心穏やかで楽しかったんだろう。

この感触、ぜひステレオミックスでお楽しみ頂きたい。マスターテープのさらに元素材まで遡って丁寧に組み換えられたステレオバージョンを聴くと、音の霧の中から抜け出して改めてその奥行きに気づかされる。頭の中で鳴っているような深みと音圧。お求めの際はぜひ帯のご確認を。

Wouldn't It Be Nice 1966年7月

アルバム「Pet Sounds」からのシングルカット。カップリングの「God Only Knows」は全英No.2を記録。

Good Vibtations 1966年10月

アルバム「SMiLE」の先行シングル。Beach Boys最大のヒット曲で、全米、全英ともにNo.1を記録。

Then I Kissed Her 1967年

アルバム「SUMMER DAYS (and summer nights!!)」からのシングルカット。イギリスのみ。

未発表

未発表

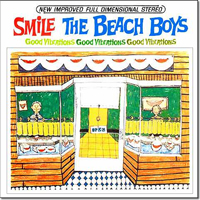

「Pet Sounds」の音楽的成功と商業的失敗を受けて、次なる進化を目指したアルバム。パブリックイメージとのギャップ、ヒット作を熱望するレコード会社との対立の末に、もともと精神を病んでいたBrianは妄想の世界に消え、ロック史上最も有名な未完成アルバムが残った。

レコーディングは、アイデアが沸くたびに片っ端から録音して後から編集する、という手順で進められた。従って、ポップソングの形にまとまっているものはほとんどなく、残っているのは膨大なイメージの断片だけ。この壮大なパズルをどう組みあげるつもりだったのか、もはや誰にも、Brian自身にもわからない。

創造力を奮い立たせるためのドラッグが、逆にアルバムの方向性を拡散させてしまったようだ。そもそも「神に捧げるティーンエイジシンフォニー」というコンセプトの元にスタートしたはずが、次第にアメリカの歴史へ、そしてユーモアのトリップへと意識を遡り、深層心理に広がって消えていった。

伝説を取り除いて一言で説明するならば、アメリカのアニメ映画みたいな音楽だ。唐突なテンポチェンジや複雑な変拍子、不思議なSEに奇妙なお喋り。当時のサイケデリックな価値観を持ち出すまでもなく、こういう音はミッキーやドナルドの追っかけっこの背景に常に流れていた。肩ひじ張ったアヴァンギャルドというよりも、アメリカらしいエンターテイメントを感じさせる。テーマ曲とそのバリエーション、という構成もサントラ盤的と言える。

この試みは結局まとまりがつかなかったわけだが、要は映画音楽における映像にあたるシーケンスを見つけられなかったのではないだろうか。無限の素材を時系列に並べていくための根拠がない。かつて細野晴臣は、映画音楽の魅力は「音楽として独立するには半人前」なところにあると言った。そういう意味では、まとまりのない「SMiLE」の物足りなさは充分に魅力的だ。

と、ここで物語が終わるはずだったのだが、Brian Wilsonが2003年に「SMiLE Tour」の敢行を宣言。2004年2月から始まったツアーはありったけの賞賛を浴び、10月にはアルバム「Brian Wilson presents SMiLE」を発表した。37年ぶりに伝説の世界から救い出されたスマイルは、ブートで聴ける演奏を忠実になぞりながらもドープなイメージを払拭、ストレンジな世界観をタイトル通りのユーモアでくるんだ素晴らしい作品に仕上がっている。

さらには2011年夏、1966年のセッションを「SMiLE Sessions」としてオフィシャルにリリースした。素材集だった「SMiLE」の音源たちが、「Brian Wilson presents SMiLE」を参考にしながら再構築して、アルバムとして楽しめる作品に仕上げられた。詳しくはこちらに。

|